架空接闪线的保护范围是多少?架空接闪线的保护角度如何计算?

架空接闪线是电力系统和建筑物防雷设计中的重要装置,其核心作用是通过拦截雷电先导,将雷电流引入地下,从而保护线路、设备及建筑物免受直击雷危害。然而,架空接闪线的保护范围和保护角度是防雷设计中的关键参数,直接影响防护效果。本文将深入解析架空接闪线的保护范围计算方法及其保护角度的确定原则。

一、架空接闪线的保护范围计算

保护范围是指接闪线能够有效拦截雷电的区域,其大小取决于接闪线的高度、布置方式及防雷等级。根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),保护范围的计算主要采用滚球法,具体步骤如下:

1.滚球法的基本原理

-滚球半径(hr):根据建筑物防雷等级划分,滚球半径分别为:

-一类防雷:100m;

-二类防雷:60m;

-三类防雷:30m或45m(视具体情况而定)。

-计算逻辑:假设一个半径为hr的球体沿地面滚动,若球体仅接触接闪线和地面,而不触及被保护区域,则该区域处于保护范围内。

2.单根架空接闪线的保护范围

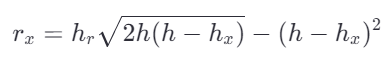

-公式:

其中:

-h:接闪线高度(m);

-hx:被保护物高度(m);

-rx:接闪线在高度hx处的水平保护半径(m)。

-示例:若接闪线高度为30m,被保护物高度为15m,取hr=30m(三类防雷),代入公式可得:

rx≈45.8m

即在15m高度处,接闪线的水平保护半径为45.8m。

3.双根架空接闪线的保护范围

-等高平行布置:两根接闪线间距为D,保护范围由两球体相交的区域确定。若满足条件:

2h(2hr-h)>D

则保护范围按公式(GB 50057-D.0.6)计算。

-不等高布置:需分别计算两根接闪线的保护范围,并取交集区域作为最终保护范围。

4.特殊场景的保护范围

-多根接闪线联合保护:需通过仿真软件(如CDEGS)计算多线联合保护范围,避免遗漏“死角”。

-接闪线塔的影响:实际工程中,接闪线通常架设在塔架上,塔顶高度需计入保护范围计算。

二、架空接闪线的保护角度计算

保护角度是接闪线与被保护导线(或建筑)之间的夹角,直接影响防雷可靠性。其计算需结合几何关系和雷电放电特性,具体方法如下:

1.保护角的定义与影响因素

-定义:保护角是接闪线与被保护导线(或建筑边缘)连线与垂直线的夹角,通常用α表示。

-影响因素:

-接闪线高度(h):高度越高,保护角越小(保护范围越大)。

-接闪线与导线的间距(D):间距越小,保护角越小(保护效果越可靠)。

-雷电放电路径:雷电倾向于沿最小阻抗路径传播,保护角过大会导致绕击风险增加。

2.保护角的计算公式

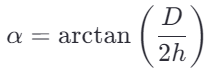

-基本公式:

其中:

-D:接闪线与导线的水平间距(m);

-h:接闪线高度(m)。

-示例:若接闪线高度为30m,与导线间距为15m,则保护角为:

α≈14°

该保护角小于规范推荐的25°(输电线路标准),符合防雷要求。

3.保护角的优化原则

-输电线路标准:

-500kV及以上线路:保护角≤20°;

-220~330kV线路:保护角≤30°;

-110kV线路:保护角≤35°。

-山区或高雷区:可采用负保护角(即接闪线向导线侧倾斜),进一步降低绕击风险。

4.保护角与带电导线的特殊关系

-带电导线的击穿距离:带电导线在雷电过电压下的击穿距离大于不带电导线,需在保护角设计中考虑该因素。

-等效绝缘截面:需将带电导线的最小击穿距离等效为绝缘截面,确保保护角设计覆盖该区域。

三、实际应用中的挑战与解决方案

1.复杂场景的保护范围计算

-多根不等高接闪线:需通过三维仿真软件(如ATP-EMTP)模拟雷电路径,验证保护范围。

-接闪线与接闪杆联合保护:需结合滚球法和折线法,取二者交集区域作为最终保护范围。

2.保护角的动态调整

-地形影响:在山区或丘陵地带,需根据地形高差调整接闪线高度,确保保护角符合规范。

-导线舞动:大风或覆冰可能导致导线位移,需预留足够的安全余量(如增加保护角10%)。

3.施工与检测要点

-接闪线张力控制:架设时需避免过度下垂,防止保护范围缩小。

-接地电阻检测:接地电阻需≤10Ω(三类防雷),否则需增加接地极或使用柔性接地体。

架空接闪线的保护范围和保护角度是防雷设计的核心参数,其计算需结合国家标准、工程经验和实际场景。通过科学的滚球法和几何分析,可精准确定保护范围;通过合理控制保护角,可有效降低绕击风险。想要获取更多相关内容,欢迎关注防雷知识栏目进行了解!